Un aspetto della cultura anni Sessanta che perdurava nei Settanta era un interesse per quello che i giapponesi chiamano dorokusai, che significa “puzza di terra”, o nostalgie de la boue:* lo squallore, l’oscenità, la dissolutezza, il sangue, gli odori, tutto ciò permeava la scena artistica, non solo in fotografia, ma anche nel teatro, nel cinema, in letteratura, nei manga e perfino nelle arti grafiche. Si trattava, credo, di una reazione all’estetica elitaria, che fin dalla metà dell’Ottocento era stata rigidamente tradizionalista oppure una leziosa rilettura giapponese della cultura europea alta.

Scriveva Mishima, nell’introduzione a un libro fotografico [. . .] in cui erano ritratti giovani uomini scatenati durante i festival shintoisti, che alla fine dell’Ottocento il Giappone aveva cominciato a vergognarsi della sua cultura popolare, per timore che gli occidentali rimanessero scioccati dalla sua rozzezza. Il Giappone, diceva, “ha tentato di rinnegare completamente il suo passato o quantomeno di nascondere agli occhi occidentali le vecchie usanze che potevano rivelarsi più difficili da estirpare. I giapponesi erano come una casalinga ansiosa che in attesa degli ospiti nasconde gli oggetti di uso quotidiano nei ripostigli e rinuncia agli abiti comodi di tutti i giorni, nella speranza di fare colpo con la versione impeccabile e idealizzata della sua casa, dove non si vede l’ombra di un granello di polvere”. La tendenza degli anni Sessanta, proseguita poi nei Settanta, andava nella direzione opposta. Anche se tanti giapponesi della generazione bellica e del primo dopoguerra nutrivano sentimenti contrastanti nei confronti degli occidentali, l’idea era quella di non eliminare l’influenza dell’occidente. Sarebbe comunque stato impossibile, anzi assurdo. [. . .]

La mia nostalgie de la boue aveva meno a che fare con l’atteggiamento giapponese verso I’occidente che con il contesto privilegiato da cui venivo. Il mio immergermi nel Giappone era in parte anche una fuga dalla raffinatezza borghese, anche se una fuga superficiale, voyeuristica, quasi distaccata. Fotografavo i vicoli di Shinjuku nello stile di Moriyama Daido, che si ispirava soprattutto all’americano William Klein, e mi aggiravo per le zone ancora dissolute lungo il fiume Sumida, nella cosiddetta shitamachi, o città bassa, in contrapposizione alla città alta nelle più prospere aree collinari a ovest. La parte di Tokyo dove preferivo girare e fotografare partiva dalla stazione di Minami-Senju – sotto i cui binari un piccolo cimitero abbandonato segna il luogo dove nel periodo Edo si eseguivano le condanne a morte dei criminali – attraversava Sanya, la zona povera dove ogni mattina i senzatetto venivano raccolti come manovalanza a poco prezzo per i cantieri, proseguiva verso Yoshiwara, un tempo elegante quartiere a luci rosse di bordelli e sale da tè d’alta classe, oggi squallido labirinto di centri massaggio illuminati al neon, e terminava al tempio di Asakusa dedicato a Kannon, la divinità della compassione.

La mia guida letteraria in questi vagabondaggi era uno dei miei scrittori giapponesi preferiti, Kafū Nagai, morto nel 1959. Il suo soggetto era Tokyo, il suo temperamento elegiaco. La volgarità del presente lo disgustava. Kafū (che fu sempre noto con questo soprannome) riusciva ad amare solo a posteriori, e a celebrare solo ciò che era scomparso. La città occidentalizzata del periodo Meiji, fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, cominciò a commuoverlo solo dopo essere stata in buona parte distrutta dal terremoto del 1923. La sfacciata Tokyo moderna che era emersa da quel disastro lo riempiva di delizia, ma solo dopo che nel 1945 era stata devastata dai bombardieri B-29. Kafū era un dolente archeologo del recente passato: il muro di piastrelle di un ex bordello degli anni Trenta in mezzo a un quartiere modernizzato senza gusto nel dopoguerra poteva commuoverlo fino alle lacrime.

Nella zona di Minami-Senju, l’esterno di un vecchio teatro fatiscente era dipinto a mano in colori accesi, con immagini di guerrieri con la spada in pugno e geisha dal viso tondo. Il teatro, che odorava di calamari fritti e sudore rancido, era la sede di una delle ultime compagnie itineranti. Portavano in scena versioni rozze di famosi spettacoli kabuki che raccontavano di suicidi d’amore e fuorilegge dall’animo nobile. Tra un atto e I’altro, gli attori si cambiavano rapidamente indossando sgargianti camicie hawaiane, dopodiché intonavano a squarciagola canzoni popolari davanti a microfoni che si inceppavano, mentre altri strimpellavano chitarre elettriche scordate. I ruoli femminili, secondo la tradizione, erano tutti interpretati da uomini. Uno degli attori, un giovane con il naso all’insù e un viso gommoso dai lineamenti marcati, riusciva, una volta in abiti femminili, a sembrare bellissimo perfino nello squallore del contesto. Vent’anni dopo conquistò fama nazionale, apparendo alla tv come il “Tamasaburō della shitamachi”, in riferimento al famoso attore di kabuki.

Nel teatro di Minami-Senju trascorsi molte ore, fotografando gli attori e anche il pubblico, la cui età media doveva superare ampiamente i cinquant’anni: il macellaio di quartiere con la moglie tracagnotta, uno o due truffatori, operai che lavoravano sui tetti, muratori e cuochi di ravioli al vapore. Dio solo sa cosa dovevano pensare di quel giovane straniero che li fotografava inginocchiato davanti a loro. Ma erano sempre amichevoli, e con un’aria educatamente divertita. Un fine settimana accompagnai gli attori durante uno dei loro tour per le zone di campagna, insieme a Graham, il mio amico della biblioteca della Nichidai. Trascorremmo la notte nel resort fatiscente di una sorgente termale, detto “Green Center”, con i vecchi venuti a bere e godersi lo spettacolo del Tamasaburō della shitamachi e degli altri attori. Seduti intorno a lunghi tavoli di legno carichi di polpettine di riso, calamari essiccati, sottaceti e zuppa di miso, e abbigliati con i leggeri yukata forniti dal Green Center, guardammo un’agghiacciante scena di omicidio commessa da un famoso fuorilegge dell’ottocento, seguita da una celebre scena d’amore presa da un vecchio dramma di samurai. Nel frattempo io mi aggiravo scattando foto come avevo visto fare ad Araki. Ma il pezzo forte della serata doveva ancora arrivare.

Quando fu il momento di immergersi nel grande bagno comune, uomini e donne si tolsero gli abiti estivi e invitarono anche Graham e me a entrare. La sala piastrellata aveva un odore sulfureo di uova marce. Il monte Fuji dipinto sulla parete era mezzo nascosto dal vapore che saliva dall’acqua rovente. Dopo esserci velocemente lavati, io e Graham entrammo cauti nel bagno, con tutti gli occhi puntati addosso. Stavo pensando che difficilmente avremmo potuto essere più immersi nel Giappone profondo, quando un’improvvisa esplosione di risate fragorose increspò le rughe dei volti campagnoli che avevamo intorno. “Guarda il pisello!”, strillò una delle signore più anziane immerse nell’acqua. “Guarda che pisello, gli stranieri!”. “Ce l’hanno più grosso di te, nonno!”, grido una donna robusta che avrà avuto almeno ottant’anni. Diversi signori raggrinziti sorrisero timidi. “E quanto sono bianchi, i gaijin!”, esclamò una terza signora, come se in vita sua non avesse mai visto nulla di più grottesco. “Proprio come il tofu”.

Ian Buruma

(n. 1951)

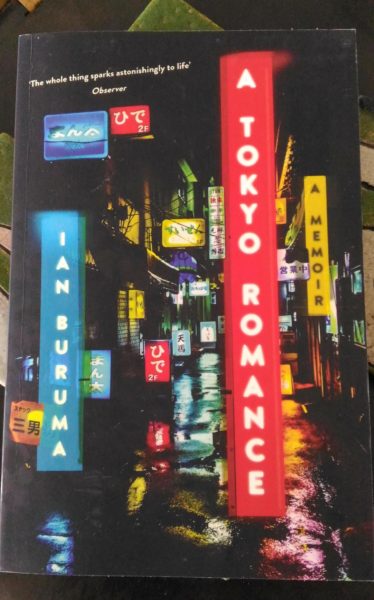

Da: A Tokyo Romance. A Memoir, London, Atlantic Books, 2018, pp. 53-57.

*Letteralmente “nostalgia del fango”.

🗼🗼🗼

È diventata uno dei miei livres de chevet, questa cronaca autobiografica della Tōkyō degli anni Settanta raccontata  nei suoi aspetti più nascosti e intriganti di teatro d’avanguardia, di nuova cinematografia, di bassifondi e di nostalgia, di esperienze e di incontri con personaggi straordinari, di performance e di vecchi palcoscenici. Buruma racconta, con mano felice e senza autocompiacimento, la storia della sua educazione sentimentale e artistica in una Tōkyō non ancora presa d’assalto dai turisti ma vitale e autentica. O così vorremmo credere abbandonandoci alle pagine così cariche di suggestione da trasportarci indietro nel tempo. Affascinati.

nei suoi aspetti più nascosti e intriganti di teatro d’avanguardia, di nuova cinematografia, di bassifondi e di nostalgia, di esperienze e di incontri con personaggi straordinari, di performance e di vecchi palcoscenici. Buruma racconta, con mano felice e senza autocompiacimento, la storia della sua educazione sentimentale e artistica in una Tōkyō non ancora presa d’assalto dai turisti ma vitale e autentica. O così vorremmo credere abbandonandoci alle pagine così cariche di suggestione da trasportarci indietro nel tempo. Affascinati.